Solvabilität der PKV-Versicherer: Die Kapitalpuffer bleiben gut gepolstert

Die Solvabilität der Privaten Krankenversicherer (PKV) in Deutschland befindet sich in einem guten Zustand. Die Gesellschaften verfügen - wie der aktuelle map-report 939 zeigt - alle über ausreichend Eigenmittel, um ihre Verpflichtungen auch bei unerwarteten Risiken abzudecken. In der Höhe variiert sie jedoch deutlich zwischen den Anbietern.

PKV-Solvenzquoten über die Jahre stabil

Seit dem Start des Solvency-II-Aufsichtsregimes im Jahr 2016 hat sich die Solvenzquote1 zu einer der zentralen Kennzahlen der Versicherungswelt entwickelt. Sie ist ein entscheidender Indikator dafür, ob ein Versicherer über genügend Eigenmittel verfügt, um selbst in Extremszenarien finanziell stabil zu bleiben. In der Lebensversicherung unterlag diese Quote in den letzten Jahren teils deutlichen Schwankungen. Anders hingegen in der Privaten Krankenversicherung (PKV): Hier zeigten sich die Solvenzquoten bemerkenswert robust und konnten im Branchendurchschnitt sogar kontinuierlich gesteigert werden, wie der map-report aus dem Hause Franke und Bornberg regelmäßig belegt. Ein wesentlicher Vorteil der PKV liegt dabei in ihrer Flexibilität – sie kann ihre Beiträge an veränderte Rahmenbedingungen anpassen. Das verschafft ihr nicht nur Stabilität, sondern sorgt auch dafür, dass ein erheblicher Teil des Risikos auf die Versicherten übergeht.

PKV-Versicherte erwarten Stabilität – die Bewertung ist jedoch komplex

In der Kundenberatung dient die Solvenzquote oft als greifbares Signal für die finanzielle Stärke eines Versicherers – und wird dabei nicht selten auch als Marketinginstrument eingesetzt , insbesondere von Vertriebsorganisationen und Versicherungsvermittlern, die sie zur Untermauerung der Sicherheit und Zuverlässigkeit des jeweiligen Anbieters nutzen. Und in der Tat ist die Kennzahl für PKV-Versicherte durchaus von Bedeutung: Sie möchten schließlich darauf vertrauen können, dass ihr Anbieter auch langfristig zahlungsfähig bleibt und seine Leistungsversprechen selbst in schwierigen Zeiten verlässlich erfüllt.

Gleichzeitig gibt es immer wieder Kritik an den Anforderungen und Berechnungsmethoden von Solvency II. Diese gibt es insbesondere wegen ihrer Komplexität und mangelnden Transparenz. Kleinere Versicherer sehen sich mit übermäßig komplizierten Vorgaben konfrontiert, während die Berechnungen für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind. Die Bewertung nach dem Marktwertprinzip führt zu starker Volatilität in der Solvenzquote, obwohl sich das reale Risiko kaum ändert. Kritisiert werden auch pauschale Annahmen der Standardformel , die unternehmensspezifische Risiken nicht immer angemessen abbilden. Dabei ist die Standardformel ein einheitliches Berechnungsschema der Aufsicht zur Bestimmung des Solvenzkapitals, das auf einem modularen Ansatz basiert und pauschale Annahmen über Risiken verwendet.

Was beim Vergleich der PKV-Solvenzquoten zu beachten ist

Trotz der genannten Aspekte ist die Solvenzquote ein wichtiger Wert und wird in der Praxis insbesondere auch von Versicherungsmaklern zum Vergleich der Finanzstärke der Versicherer herangezogen. Beim Vergleich ist jedoch zu beachten, dass die Berechnungen nicht immer auf gleicher Basis beruhen. Einige Versicherer nutzen weiterhin die unter Solvency II zulässigen Übergangsmaßnahmen2 und Volatilitätsanpassungen3, die ursprünglich eingeführt wurden, um den Übergang zu den neuen Kapitalanforderungen abzumildern. Andere wiederum weisen ihre Quoten ohne solche Hilfen aus. Anders als in der Lebensversicherung ist letzteres bei den PKV-Versicherern häufiger der Fall. Unter den Krankenversicherern wurde Ende 2024 laut aktuellem map-report 939: „Solvabilität im Vergleich 2015 – 2024“ die Volatilitätsanpassung lediglich von sechs Anbietern genutzt. Bei der Allianz und Gothaer kamen wie in den Vorjahren sowohl das Rückstellungstransitional als auch die Volatilitätsanpassung zum Einsatz. Das Rückstellungstransitional erlaubt es Versicherern, den Übergang zu Solvency II abzufedern, indem sie ihre Rückstellungen schrittweise auf das neue Niveau bringen dürfen. Das erfolgt, in dem die Differenzen zwischen alten (HGB-basierten) und neuen (marktwertbasierten) Rückstellungen über einen Zeitraum von 16 Jahren linear abgeschrieben werden.

Zudem gibt es auch bei der Berechnungsmethodik Unterschiede: Während die Mehrheit der PKV-Anbieter die vom Solvency-II-Regime vorgesehene Standardformel verwendet, setzen Allianz, Axa, DKV und Generali auf zugelassene, interne Modelle . Dabei erlauben interne Modelle eine unternehmensspezifische Risikobewertung, können aber zu niedrigeren oder volatileren Quoten führen, da sie Risiken differenzierter – aber auch präziser – abbilden. Eine weitere Veränderung ergab sich 2024 durch eine Anordnung der BaFin, die angesichts der gestiegenen Zinsen eine Neuberechnung der Übergangsmaßnahmen verlangte.

Übergangshilfe: BaFin fordert Neuberechnung des Rückstellungstransitionals

So hat die BaFin im Sommer 2024 angeordnet, dass Versicherer das Rückstellungstransitional neu berechnen müssen. Diese Übergangsmaßnahme sollte wie erläutert ursprünglich helfen, den Wechsel zu Solvency II bei niedrigen Zinsen abzufedern. Seit dem Zinsanstieg 2022 sind die versicherungstechnischen Rückstellungen unter Solvency II jedoch stark gesunken, was zu höheren Eigenmitteln und besseren Bedeckungsquoten führte. Ende 2023 lagen die Rückstellungen meist unter dem Niveau von Solvency I. „Die ursprünglich zur Entlastung gedachte Übergangsmaßnahme des Rückstellungstransitionals ist damit in ihrer bisherigen Form nicht mehr notwendig und kann inzwischen sogar Fehlanreize schaffen. Etwa indem es die tatsächliche Eigenmittelausstattung überzeichnet oder Anreize bietet, Investitionsentscheidungen aus steuerlichen oder bilanziellen Gründen zu verzögern. Die Übergangshilfe soll zwar Marktverwerfungen abfedern, zugleich aber zur raschen Anpassung an die Solvency-II-Anforderungen motivieren,“ erklärt map-report Chefredakteur Reinhard Klages.

Von den Auswirkungen einer Neuberechnung des Rückstellungstransitionals betroffen waren unter den privaten Krankenversicherern lediglich die Allianz und Gothaer. Alle weiteren Gesellschaften hatten diese Übergangshilfe weder angewendet noch beantragt. Aufgrund der Neuberechnungen lagen die Übergangsmaßnahem zum 31. Dezember 2024 rechnerisch bei null und führten zu keinen Erhöhungen der anrechnungsfähigen Eigenmittel. Im Vorjahr resultierten aus der Anwendung des Rückstellungstransitionals noch Erhöhungen der anrechnungsfähigen Eigenmittel bei der Allianz und Gothaer und damit auch zu höheren Bedeckungsquoten.

Die Solvenzquoten der PKV-Versicherer

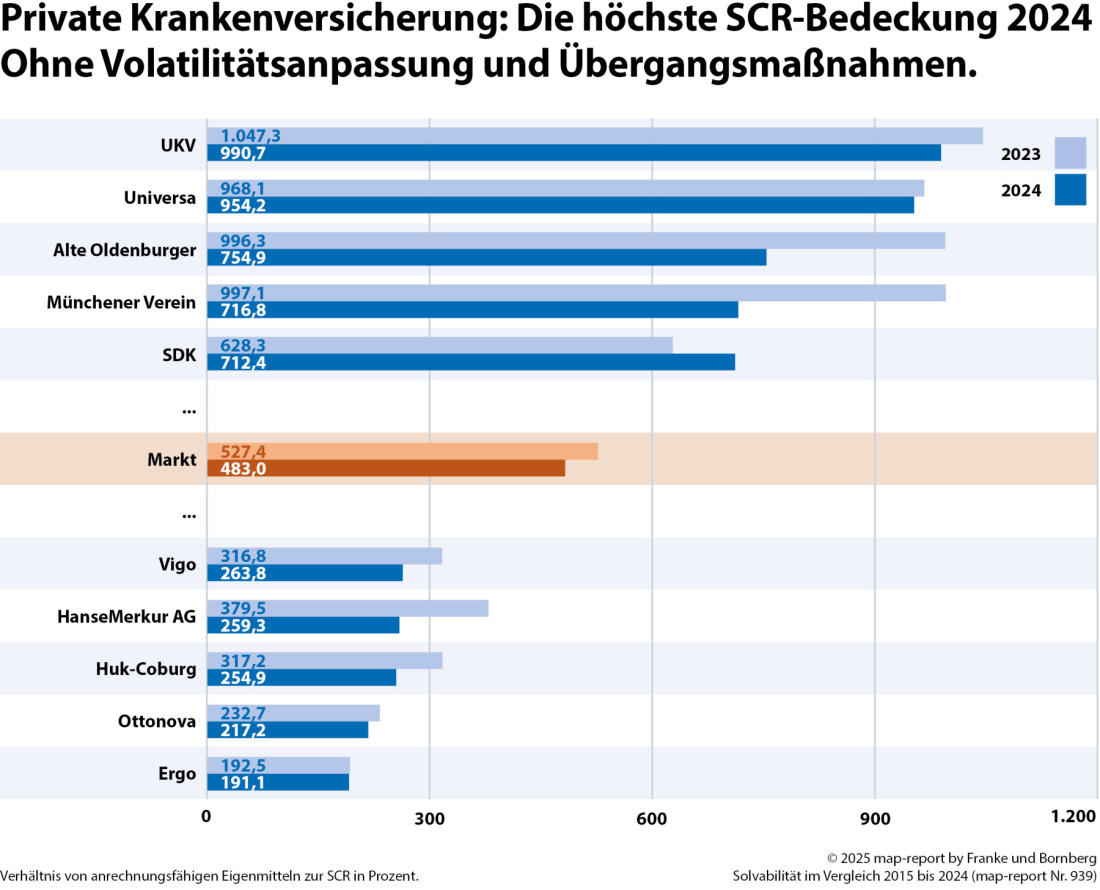

Doch nun zu den Ergebnissen des map-reports: Die Solvenzquoten der PKV-Versicherer schwankten zu Ende 2024 zwischen 990,7% (UKV) und 191,1% (Ergo). Damit ist die Branche – wie bereits erwähnt – dank ihrer besonderen Rahmenbedingungen besser aufgestellt als etwa die Lebensversicherung. Insgesamt hat der Markt die SCR-Bedeckung3 ohne Volatilitätsanpassungen und Übergangsmaßnahmen von 527,4% im Jahr 2023 auf 483,0% reduziert. Dabei variieren die Ergebnisse der einzelnen Unternehmen recht deutlich. „Ein sehr hoher Wert kann in der Krankenversicherung auch bedeuten, dass es für einen Anbieter gilt, eine schlechte Risikosituation innerhalb und zwischen den Tarifwerken zu kompensieren“, so Klages.

Teils deutliche Schwankungen im Vergleich zu 2023 gab es im vergangenen Jahr etwa bei Württembergische, Münchener Verein und Alte Oldenburger. Die beobachteten Veränderungen der Solvenzquoten dürften größtenteils auf die regulatorischen Anpassungen und aufsichtsrechtlichen Maßnahmen zurückzuführen sein. Die genannten Versicherer verfügen weiterhin über sehr gut gepolsterte Kapitalpuffer. Aber auch die ERGO mit ihrer Quote von 191,1% hat fast das Doppelte an Eigenmitteln (also Kapital und Reserven), das sie laut aufsichtsrechtlichen Anforderungen benötigt, um alle Risiken abzudecken. Die nachstehende Tabelle zeigt die aktuellen Zahlen im Vergleich zum Jahr 2024.

Fazit

Die Solvabilität der PKV-Versicherer bleibt somit stabil und die Anbieter sind insgesamt gut für die Zukunft aufgestellt. Für einen aussagekräftigen Vergleich der Solvenzquoten sind allerdings einige Erläuterungen notwendig, wie der map-report verdeutlicht. Trotz teils erheblicher Schwankungen und komplexer Bewertungsmethoden erfüllen die Versicherer die berechtigten Erwartungen der PKV-Versicherten an ihre finanzielle Stabilität zuverlässig.

Zum Hintergrund

Dieser Beitrag gibt Ihnen einen Überblick über die Solvabilität der PKV-Versicherer im Jahr 2024. Für weiterführende Informationen empfehlen wir den map-report 939: „Solvabilität im Vergleich 2015 – 2024“. Dieser gibt auch Auskunft über die Solvabilität der deutschen Lebensversicherer. Dazu mehr in unserem Blog.

Der map-report kann im pdf-Format kostenpflichtig bestellt werden. Weitere Informationen finden sich hier: map-report | Franke und Bornberg

Erläuterungen

- Solvabilitätsquote, Solvenzquote und SCR-Bedeckung werden als Synonym verwendet. SCR Solvency Capital Requirement (Solvenzkapitalanforderung) gibt also an, wie viel Kapital ein Versicherer vorhalten muss, um mit 99,5 % Wahrscheinlichkeit über ein Jahr hinweg nicht zahlungsunfähig zu werden, sollte es zu einem unerwarteten und extremen Stressereignis kommen.

- Übergangsmaßnahmen unter Solvency II sind zeitlich befristete Regelungen, die den Übergang vom alten aufsichtsrechtlichen System erleichtern sollen. Es gibt zwei Hauptmaßnahmen:

a. Übergangsmaßnahme für technische Rückstellungen –

erlaubt eine schrittweise Anpassung der Rückstellungsbewertung über bis zu 16 Jahre.

b. Übergangsmaßnahme für risikofreie Zinssätze – mildert den Effekt der neuen Abzinsungssätze. - Die Volatilitätsanpassung (Volatility Adjustment, VA) ist eine Maßnahme unter Solvency II, die bei der Bewertung von versicherungstechnischen Rückstellungen hilft, künstliche Schwankungen an den Finanzmärkten auszugleichen. Sie erhöht den Abzinsungssatz, wodurch die Rückstellungen sinken und kurzfristige Marktverwerfungen weniger stark auf die Solvenzquote wirken.